有名メーカー 『150サイズ モンキーレンチ 3種』 比較│開封│レビュー

ステイホーム=家の中でできるコトを探りつつ始めた DIY工作室。

知識も技術も初心者で、工作室らしい道具さえ持っていない初心者環境。

少しずつ1つずつ道具や工具を揃えながら紹介。

第十回は『モンキーレンチ』。

今回は150mmサイズ(8インチサイズ)に限定して、4メーカーの製品を比べてみた。

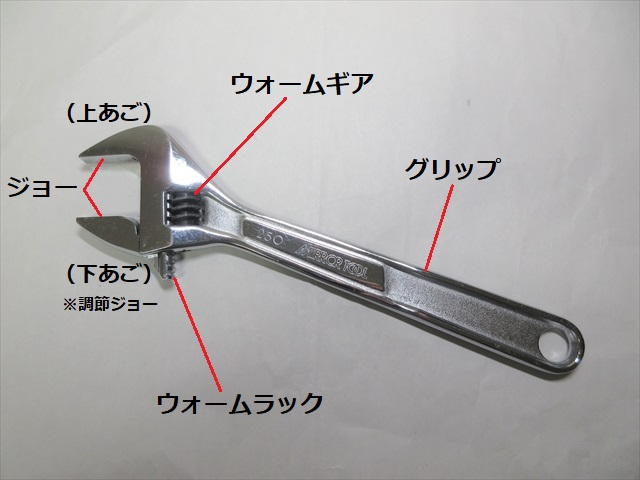

モンキーレンチについて

モンキーレンチは六角形のボルトやナットを回すための工具。

“モンキー”の由来は人名とも形状とも言われているらしいがよく判らない。

英語では『Adjustable Wrench』と呼ばれる。

特徴は「ジョー」と呼ばれる開口を可変して変えられること。

この機能によって、様々なサイズのボルト頭やナットに対応することができる。

可動ジョーや調節ウォームギアがある分、単体スパナなどより重く大きくなるのが弱点だが、持ち運ぶスパナ数本分をこれ1本で済ませられたり、工具箱内をコンパクトにしたい場合などに便利である。

ボルト頭のサイズについて

モンキーレンチはボルトやナットに使う工具なので、ボルトやナットのサイズ(数値)を知っておかないといけない。

ボルト&ナットの六角形サイズはJISという日本産業規格で定められている。

例えばM2の小ボルトなら対辺寸法4mm、M10ボルトなら対辺寸法17mmとなる。

何に使うか、どこに使うかなど、使用するボルト&ナットに合わせて、モンキーレンチのサイズを選択する必要がある。

| メートルねじボルトの呼び径 | 六角形ボルト頭の寸法 (対辺 mm) |

| M2 | 4.0 |

| M2.5 | 5.0 |

| M3 | 5.5 |

| M4 | 7.0 |

| M5 | 8.0 |

| M6 | 10 |

| M8 | 13 |

| M10 | 17 |

| M12 | 19 |

モンキーレンチの呼びサイズについて

調節できる範囲によって、モンキーレンチにも適応サイズがある。

各メーカーには“100サイズ”から“600サイズ”まで8種類ほどラインアップがある。

一般家庭で使われるのはたぶん 100/150/200/250/300 の5種類くらい。

大きさと対応サイズ

入手しやすい製品の代表 LOBSTER(ロブテックス)Mシリーズの一例。

| 呼称サイズ | 全長 | ジョー開口 | 最大厚み | 重さ |

| 100 | 110mm | 14mm | 9mm | 50g |

| 150 | 160mm | 20mm | 10mm | 120g |

| 200 | 206mm | 24mm | 13mm | 240g |

| 250 | 258mm | 29mm | 15mm | 440g |

| 300 | 304mm | 34mm | 18mm | 700g |

ここで想うのは、

「“大は小を兼ねる”のだから一番大きいもの1本で良いのでは?」という案。

これはNO!

モンキーレンチは

「まずジョーを開き、ボルト頭に合わせてジョーを閉じ、ボルトを締め、ジョーを開いて一度外し、角度を変え、またボルト頭に合わせてジョーを閉じ、またボルトを締めて・・・」

という動作を何度も繰り返し作業をする。

モンキーレンチを持ったまま指先で開閉作業を続けるわけだから、手や腕の負担を考えれば、少しでも軽い方が良いに決まっている。

大きいサイズになるほどホント重い。疲れる。

そして全長も長くなり厚みも出てくるので狭い空間では取り回せない。

(例えばPCケース内など)

必要以上のオーバーサイズは邪魔なだけ、ということである。

用途と条件

今回の目的はDIY修理や模型工作での用途。

机上で作ったり直したりする大きさのモノはネジやボルト径も小さい。

工作キットなどよく使われるのはM2からM5くいらいまで。

家具や家電に使われているのは太くてもたぶんM10くらいまで?

つまり4mmから17mm(ボルト頭サイズ)をカバーできるサイズでOKということ。

今回は以下の3つを条件とした。

- 全長が手のひらサイズ150mmであること

- ジョー開口が0mmまで閉じて20mmまで開くこと

- グリップ部に余計な素材が巻かれていない金属一体であること

最後は個人的な好み。

スパナでもモンキーでも金属のままの方が質感も見映えも良い。

メーカーについて

モンキーレンチを探すと、国内海外の様々な種類が見つかる。

その中から、人気ランキングにある3メーカーを選んでみた。

人気3メーカー

LOBTEX・・・大正時代創業の国産メーカー。エビ印のロゴマークが有名。

BAHCO・・・モンキーレンチの元型を作ったSwedenの会社。スウェーデン鋼で有名。

KTC (京都機械工具)・・・自社製造の国産メーカー。品質も値段もトップクラス。

3モデル比較

外観の比較

写真⇩ 上から、LOBTEX、BAHCO、KTC。

1.LOBTEX M150

全長は160mm。

海老のシンボルマークがレリーフになっている。

重さは110g。

2.BAHCO 8070

全長は155mm。

最近は他国生産も出回っているが「made in Sweden」印は本家の証。

スウェーデン特殊鋼の黒鉄色がクール。

重さは127g。

3.KTC WMA-150

全長は150mm。

精度が高く仕上がりがとてもキレイ。

重さは87g。

今回の3機種の中では一番軽い。

ジョーの比較

ジョーを最大に開いた時、下アゴの“ウォームラック(歯)”が飛び出してくるのが通常だが、唯一 BAHCOのモンキーレンチはほとんどラックが飛び出ないのが特徴。

写真⇩ 上から、LOBTEX、BAHCO、KTC。

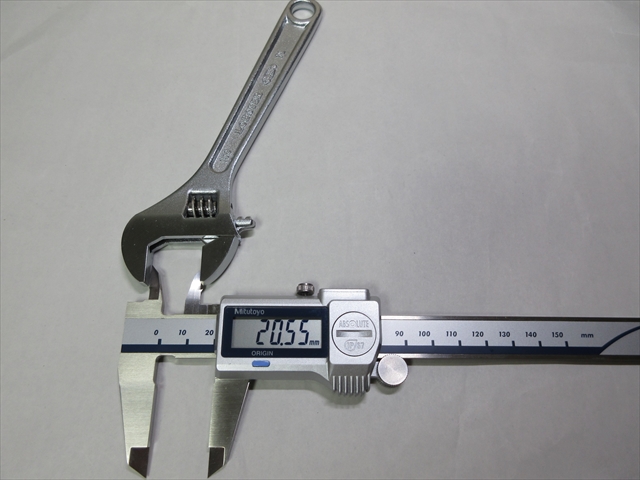

1.LOBTEX M150

ジョーの開口寸法は20.5mm。

2.BAHCO 8070

ジョーの開口寸法は20.5mm。

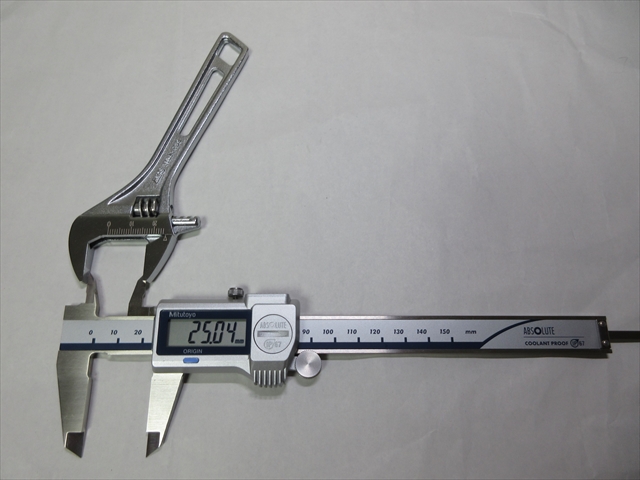

3.KTC WMA-150

ジョーの開口寸法は25mm。

今回の3機種の中では最も広い。

厚さの比較

上から比べると、各メーカーのグリップ形状の違いが判る。

写真⇩ 上から、LOBTEX、BAHCO、KTC。

1.LOBTEX M150

ジョーの根元の厚みは約10mm。

グリップ部分の厚みは約5.5mm。

2.BAHCO 8070

ジョー部分の根元の厚みは約11mm。

グリップ部分の厚みは約9mm。

3.KTC WMA-150

ジョー部分の根元厚みは約9mm。

グリップ部分の厚みは約4.7mm。

まとめ

比較表

150クラスのモンキーレンチ 3モデルをまとめた結果がこちら。

| LOBTEX M150 | BAHCO 8070 | KTC WMA-150 | |

| 長さ | 160mm | 155mm | 150mm |

| 重さ | 110g | 127g | 87g |

| 厚さ | 5.5mm | 9mm | 4.7mm |

| ジョー開口 | 20.5mm | 20.5mm | 25.0m |

| ジョー厚さ | 10mm | 11mm | 9mm |

| 素材 | 特殊鋼 | スウェーデン特殊鋼 | 合金鋼 |

| 特徴 | 一般的価格帯 | 調節ウォーム方向が逆 | 薄くて軽量 |

| ジョーのガタ (遊び) | 中 | 中 | 少 |

| 価格帯 | ¥2000前後 | ¥2700前後 | ¥2400前後 |

使用感

LOBTEX-Mシリーズは普通のホームセンターにある一般的モンキーレンチの代表。

これを基準にした感想は・・・

1)KTCの特徴

WMA-150はグリップが薄く肉抜きによって軽量化されている。

ジョーの開閉などの精度は高く仕上げもきれい。

2)BAHCOの特徴

BAHCOの8070は重さもサイズも一般的LOBSTER Mシリーズと同等。

若干太めなグリップが実は握りやすい厚みで、薄いKTCより力が入れやすい。

(小径ネジにそれほど力を入れる場面は無いかもしれないが…)

3)ジョーの厚み

あまり力を必要としないM2~M4位の小径ボルトには薄型KTCが使いやすい。

それ以上のM8やM10になるとボルトやナット自体の高さ(厚)も5mmを超えてくるので、ジョー自体に厚みがあるBAHCOやLOBTEXの方が作業性が良いとも言える。

4)外観と質感

外観は個人的にBAHCOの質感が好み。

モンキーレンチと言えばどれもこれもクロムメッキの銀色ばかりの中、BAHCOの黒鉄色には渋みがある。

メッキがされていないのでサビに弱いとも言えるが、室内で普通の使い方であればそれほど錆びたりはしていない。

握った感触もクロムメッキ製品と違う良さがある。

材質やグリップ形状などは好みの問題になるが、手に持って使う工具だからこそ、手に馴染むモノでありたい。

小型モンキーレンチの場合「軽いければOK、重いのはダメ」とも言い切れない部分もあるので、実際に自分の手で持って握り心地やウォームギアの操作感などを確かめた方が良い。

まとめ感想

150mmサイズを1本だけ持つのなら、KTCのWMA150がお勧め。

素材の質感や色など、趣味があえばBAHCOも同点1位といったところ。

何本か揃えるなら、

質感で👉 BAHCO 8069 (100mm)、8070 (150mm)、8071 (200mm)

軽さで👉 KTC WMA150 (150mm)、WMA200 (200mm)、WMA250 (250mm)

1つだけには絞るのはなかなか難しい。

余裕があるなら適材適所に使い分けられる数本を…というのが結論になる。