『HIOKI マルチメータ DT4261 vs DT4256』比較│使用感│レビュー

自工作室の標準マルチメータにしたDT4261。

従来からある基準機DT4256と比較してどこが違うのか?

今回はスタンダードな2機種を並べて『マルチメータ 比較チェック』。

DT4261 vs DT4256

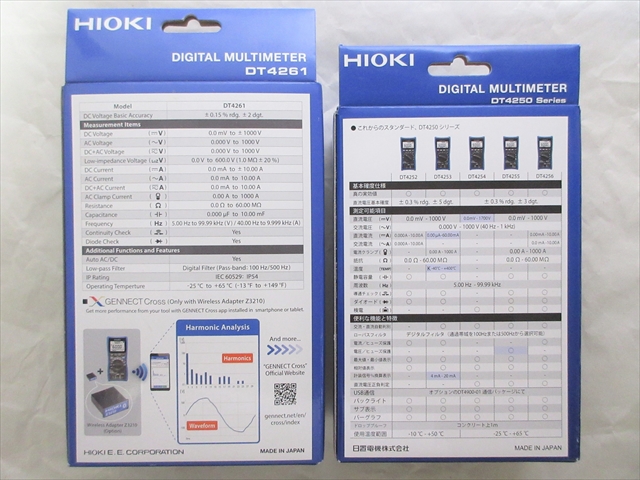

仕様の比較

まず仕様の違いをチェック。

| DT4261 | DT4256 | |

| カウント表示 | 6000 4桁 | 6000 4桁 |

| オートレンジ | あり | あり |

| ホールド機能 | あり (最大最小平均) | あり (最大最小平均) |

| バックライト | あり(白LED間接) | あり(白LED間接) |

| サンプリング | 5回/秒 | 5回/秒 |

| 電圧測定DC レンジ数 | 600mV~1000V 5レンジ | 600mV~1000V 5レンジ |

| 電圧測定AC レンジ数 | 6V~1000V 4レンジ | 6V~1000V 4レンジ |

| 電圧確度DC/AC | 0.15%±2/0.9%±3 | 0.3%±3/0.9%±3 |

| 電流測定 レンジ数 | 600mA~10A 3レンジ | 6A~10A 4or3(DC│AC) |

| 電流確度DC/AC | 0.5%±3/1.4%±3 | 0.9%±3/1.4%±3 |

| 抵抗測定 レンジ数 | 600Ω~60MΩ 6レンジ | 600Ω~60MΩ 6レンジ |

| コンデンサ容量 レンジ数 | 1μF~10mF 5レンジ | 1μF~10mF 5レンジ |

| ダイオードテスト | 0.2mA 閾値0.15~1.8V | 0.5mA 閾値0.15~1.5V |

| 導通チェック | ON 25Ω~OFF 245Ω | ON 25Ω~OFF 245Ω |

| 無線通信 | Bluetooth (別売Z3210) | なし |

| PC接続 | USB (別売DT4900-01) | USB (別売DT4900-01) |

| 検電機能 | なし | AC40~600V |

| オートパワーオフ | あり | あり |

| 防塵・防水 | あり | なし |

| 電源 | 単3アルカリ乾電池×3 | 単4アルカリ乾電池×4 |

| 寸法 | W87×H185×D47 | W84×H174×D52 |

| 重さ | 約412g(電池別) | 約352g(電池別) |

| テストリード | L9300(キャップロック式) | L9207-10 |

| 付属品 | 取扱説明書 ホルスタ(装着済み) 単3アルカリ電池×3 | 取扱説明説 ホルスタ(装着済み) 単4アルカリ電池×4 |

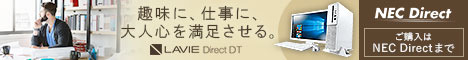

パッケージの比較

まずは外箱バッケージから。

左がDT4261、右がDT4256。

本体が若干大きいDT4261の方がパッケージも大きい。

左DT4261はW132×H234×D65mm、右DT4256はW127×H214×63mm。

説明書の大きさは同じ。

DT4261は約140ページ、DT4256は約100ページ。

外観の比較

本体シルエットの違い。

DT4261は上下の幅が同じだが、DT4256は上部の方が太幅のデザイン。

DT4261のサイズは、W87×H185×D47mm。

DT4256のサイズは、W84×H174×D52mm。

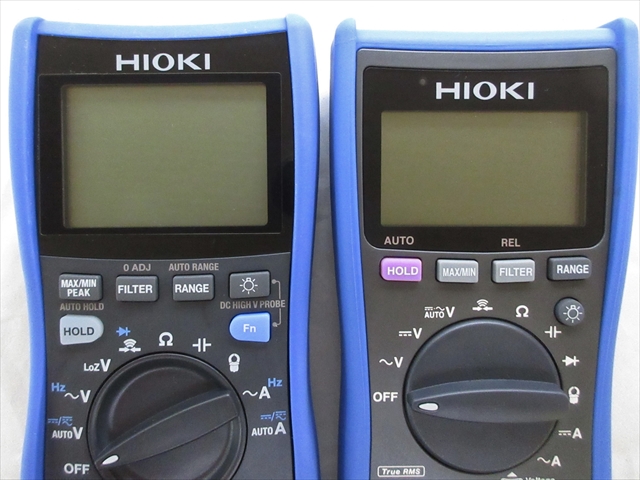

正面の比較。

左がDT4261、右がDT4256。

背面の比較。

左がDT4261、右がDT4256。

上面の比較。

右DT4256の方が厚みがあるのが判る。

底面の比較。

右DT4256の方が薄くなっている。

左のDT4261下部にある穴はストラップホール。

側面の比較。

右側DT4256の方がテストリードホルダー(ホルスタの一部)が長め。

またDT4256はロータリースイッチのツマミ部分も突き出た形になっている。

また全体的に厚みが同じDT4261に対してDT4256は上下で厚みが違うのも判る。

電池ボックスの比較

電池ボックス蓋の違い。

左がDT4261、右がDT4256。

電池ボックス中身。

左DT4261は単三乾電池×3本、右DT4256は単四電池×4本。

電池ボックス蓋の裏側。

左がDT4261、右がDT4256。

DT4261側には防水パッキンがある(白色)。

スタンドの比較

スタンドを立てた様子。

左がDT4261、右がDT4256。

角度はほぼ同じ様子。

USBポートの比較

USB通信パッケージDT4900-01用のポート。

左がDT4261、右がDT4256。

ロータリースイッチの比較

操作スイッチ部の配列の違い。

左がDT4261、右がDT4256。

左DT4261のロータリースイッチのツマミは凹んでいる。

右DT4256のロータリースイッチに凹みはない。

表示部の比較

液晶表示窓の違い。

左がDT4261、右がDT4256。

DT4256(右側)の方は、比べて判る程度だが、少し黄色ぽい液晶である。

左DT4261の表示窓は58×40mm、右DT4256の表示窓は57×32mm。

バックライトの比較

液晶LEDライトを点灯させた様子。

DT4261(左側)方が明るくなる。

特に暗がりでの視認度はDT4261(左側)の方が見やすい。

液晶の種類が違うのか、斜めから見る視野角もDT4261(左側)の方が広い。

どちらもバックライトLED点灯。

ホールド表示の比較

数値をHOLDさせた時の様子。

DT4261(左側)はHOLDボタンが自灯しホールド中であることを視認しやすい。

※ホールド解除忘れのミス防止

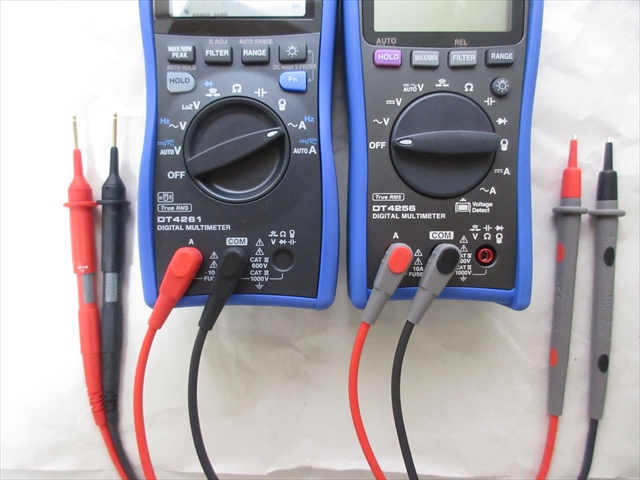

テストリードの比較

テストリードの違い。

左がDT42610に付属のL9300、右がDT4256に付属のL9207-10。

L9300の長さは約99cm、L9207-10の長さは約90cm。 ※テスト棒を含まず

先端テストピンの保護キャップ。

L9300(左側)はスライド一体型、L9207-10(右側)はキャップ着脱式。

マルチメータ側の端子プラグ。

左がDT4261、右がDT4256。

配色が少し違うが形は同じで、保護キャップ付き。

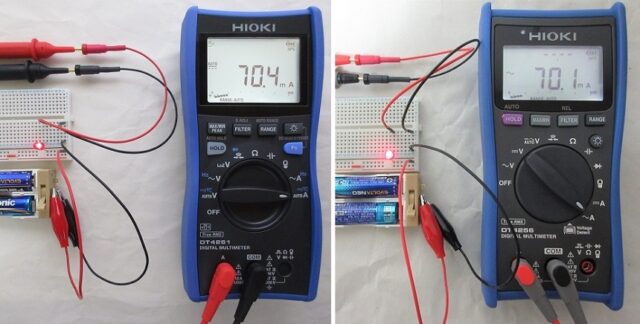

計測例の比較

計測結果の違いは?

結果からいえば違いは無し、つまりどちらも正確。

以下いずれも左がDT4261、右がDT4256。

直流安定化電源の12.0V出力の『直流電圧』の計測例。

赤色LEDと単三乾電池2本直列回路の『直流電流』の計測例。

結果はほぼ同じ。

※電池の個体差あり

最後に『ダイオード測定』の例。

順電圧(約)1.7Vの赤色LEDを使用。

DT4261(左側)は「1.710V」を計測。

DT4256(右側)は「1.500V OVER」で計測できず。

これはDT4256側に測定範囲(閾値1.5V)の違いがあるため。

入力端子の比較

入力端子の違い。

左がDT4261、右がDT4256。

DT4261には”誤挿入防止端子シャッター”が備わっているのが特徴。

赤色テストリードを挿す「VΩなど」端子または「A」端子のどちらかが必ず塞がっているというもの。

電流値(A)測定の端子にテストリードがある時、テストリード(赤)を抜かないと電圧測定側にロータリースイッチが回せない仕組み。

逆の場合=電圧値(V)測定の端子にテストリードがある場合も然りである。

まとめ

仕様上の確度(精度)は若干DT4261の方が良い事になっているが実際は大差なし。

ほぼ同等の性能の2機。

大きな違いをあげるなら、Bluetoothの有無や検電機能の有無になる。

その他の操作感などには個人的な良否を感じるところがあるので列記してみる。

使用感

DT4261の良いところ (DT4256とくらべて)

- Bluetooth通信アプリが使える(別売Z3210必要)

- 液晶が大きく視野角が広い

- バックライトが明るい

- 防水防塵仕様

- キャップ一体式テストリードを同梱

DT4256の良いところ (DT4261と比べて)

- 非接触検電機能がある

- ひと回り小さく軽量

- 端子シャッターが無くテストリードを挿したままOFFにできる

- ダイオード計測がロータリースイッチ1選択で可能

- 親指1本でロータリースイッチを回しやすい

- ハードケースC2021に収納可能

- 約6~7000円安価

DT4261の良いところはDT4256のマイナス点とも言える。

またDT4256の良いところはDT4261のマイナス点とも言える。

しかしどちらも精度確度は素晴らしいし、判定基準も人によって違うので

どちらが優でも劣でもない、というのが結論になる。

手に取って実際に操作してみるのが一番だが、選ぶ際の参考になれば幸いである。